時世の粧い

生駒先生、和田先生の想い出 ーよもやま懇話会の始まりものがたりー

2021年04月01日

昨年、紀南医師会の重鎮、和田安司先生と生駒一徹先生が相次いで亡くなられた。すでに三重医報に、山本訓生先生と原田資先生が各々追悼文を、そして、昨年の紀南医報には、谷口智行先生が和田先生への追悼文を仔細に書かれた。私は、亡くなられたお二人と音楽を通じてお付き合いいただいたことがある。その中に逸聞があり、それは取りも直さず、よもやま懇話会を結成することにつながったと思うので、追而書として紹介したい。

今から20年以上前のこと、医師会の懇親会の席で、生駒先生に乞われてクラシック音楽のことを雑談風に何度かお話ししたことがあった。その後、先生から、和田先生も音楽がお好きなので音楽鑑賞会をやりませんか、というお誘いを受けて集まることになった。どういうわけか、音源を私が決めることになったため、私の部屋にお二人をお招きしたのである。

お聴かせした曲は多岐にわたった。ドビュッシー「管弦楽のための映像」、ベートーヴェン交響曲第9番の終楽章、ワーグナーの楽劇からいくつかの前奏曲、カミーユ・モラーヌが歌ったフォーレの歌曲、ウィンナワルツから「ウィーン気質」等など。私は、これらの曲を選んだ理由を、例えば、指揮者が意図する速度が端的に表れた演奏とわかるから、あるいは、打楽器を強調することで曲の始まりのリズムを意識させられるからなど、聴き始める前か、聴き終えた後かはすっかり忘れてしまったが、すべての曲それぞれについて、がんばって説明させていただいた。

生駒先生は、概して、曲を聴けば聴くほど沈潜する傾向になられた。そのお姿を拝見していると、黙して音楽にまつわることに対峙することを楽しんでおられるのではないかと思う反面、私の曲の選択が先生の好みに合わず、途中で切り上げたほうが良いのではないかと思うこともあった。もう一方、和田先生は興味を持たれた曲に対しては、即座に「ええですな」とおっしゃった。当たり前のことながら、これらの音楽を、すべて私と同じように好まれたわけではなかった。それでも、フランス音楽は気に入られたご様子で、後日、CDを求められたと聞いた。

このような鑑賞会で、お二人が十分満足されたのかどうか、私ががんばって選んだ曲が本当によかったのかどうか、今もまだよくわからない。あれこれと聴き終えてからは、お二人は、本当に楽しそうに話しておられた。とにかく話題が豊富で、それこそ、音楽だけではなく、よもやま話をされる機会を設けたかったのではないかと、一瞬思った。そして、この会には、一度は生前元気だった父に加わってもらったこともあった。今思うと、あの頃のお二人は、私のいまの年齢か、もう少し重ねたくらいのお歳だった。

ところで、現下の私の聴き方は、特に聴きたいと思う部分を演奏者がどう奏でていたかを確認する「作業」と化している。もう、昔と違って、滅多なことで聴き通すことをしなくなっているのである。当時のお二人と同じような年齢となった今、その頃を回想すると、年齢を重ねたお二人にどんな音楽を好まれるかをお聞きすることなく、ただただ、私好みの曲を長時間押し付けてしまった気がする。今さら悔いても仕方がないが、長く聴くにはエネルギーが要ることに、当時はまったく考慮しなかった。残念ながら、お聴きして疲れませんでしたかと、お尋ねする由ももうなくなった。

以上のような具合の鑑賞会を経たのち、お二人から今度は、紀南医師会の中にボキャブラリーを共有できる人たちを集めて、語る会を持ちませんかと提案された。これを私にお申し越しされたということは、鑑賞会にある程度の良い印象をお持ちだったのだろう。このご提案は、年余にわたり何度かあったが、元来私は、人を集めたり、会の内容を企画したりすることは苦手であったので、いつもグズグズとして、返事を濁していた。

そんな折、ありがたくも大谷英行先生が生駒先生からのお申し越しに応えて下さったのである。大谷先生は、会の幹事役として振舞われ、谷口先生がメンバーを調整され、よもやま懇話会がスタートした。当初は、生駒先生と和田先生を囲む会と命名し、第1回と第2回を拙宅で開いた。写真は、第2回に集まったメンバーである。

左から原田先生、和田先生、生駒先生、大谷先生、私。撮影は谷口先生。(2011/06/11)

その後、会は一人一人が演題を決めて発表することになった。俳句、三島由紀夫や庄司薫のこと、田んぼや正月を題材にした日本の四季の話、地域医療のことなど、その話題は、音楽を超えて拡がっている。そして、話題とともに多くのメンバーが集まってきているのである。始めは会の企画を逡巡していた私であったが、今はこの会が出来たことを良かったと思う。

昨今のコロナ禍などのことがあって、先生が亡くなられた際には、お焼香もままならず、お別れは不十分だった。ここで、先生の投げかけて下さったよもやま懇話会を引き継がせていただけたことに深謝し、拙文をお二人に捧げて、謹んで哀悼の詞に代えさせていただく。

(2021紀南医報)

三島没後50年

2020年11月25日

三島由紀夫が割腹自殺してから50年が経つ。先だって、たまたま三島に関係していると、私が思ったことがあったので、記したい。

11月になってからテレビで、この節目を機に特集番組が放映された。それを見ているうちに、私が今も行っている新聞記事の収集を、三島が市ヶ谷の自衛隊に乱入したことを報じた1970年11月25日の夕刊より始めたことを思い出した。自殺した翌日の新聞の社説には、首相の所信表明についての記事に次いで、「三島由紀夫の絶望と陶酔」と題して、批判的な記事を掲載していた。

その11月25日、私は大学の授業で実験をしていた。休憩時間に外に出るとクラブの後輩が、三島が自殺したらしいと教えてくれた。瞬く間に事件のことが学内で広がり、授業に戻ると、実験グループだった同級生が、「(小説は)フィクションではなかったのだ」と首を傾げるような仕草をしながら、ぼそっと語ったことをはっきりと覚えている。

それ以降の数年、私は三島の小説を漁った。そして、約半世紀書棚に放ってあったうち、『午後の曳航』を2カ月前に再読した。それは、3年前に亡くなった知人の大学教授が遺した著作をいただき、その中に三島なるものを見出したからである。それを確かめようと三島を再読した結果、知人には、果たして三島に通じる思考があった。確かにあったと思う。

知人は、物理学を専攻していた。その傍ら、詩や俳句、小説を手がけて、その数は尋常ではない。ある時、文系、理系と隔てることには意味がないと、私に説いてくれたのは、自らが実践していたからにちがいない。いただいた彼の遺した文章には、難解な個所がいくつもある。小説の途中で何度も立ち止まり、文章をかみ締めていたら、ふと三島が浮かんだのである。たとえば、「僕は窒息するような自由の真っ只中で生きていた。」というように逆説的と思われるような文言。窒息と自由という言葉を並べて用いている。一方、三島には、「成長を迫ること(中略)とりも直さず、腐敗を迫ること」という文章がある。

私は、知人とは文章だけではなく、話をしてもわからないことがあった。たとえば、私がジプシー音楽について話すと、それは、イスラムの世界まで拡げて探ることが肝要、というような調子で、何故か話を思いがけない方向に発展させるのである。一般に、生活をするとその周りには、わかることもわからないこともあることは、周知のことである。以下は、私の知人に対する推理である。彼は、わからないことを、わからないなりに話し、そして、文章にしたのではないだろうか。ここでは「窒息」と「自由」という相容れない言葉を並置することで、わからないこと、すなわち懸命に生きると、その矛盾や生きづらさが顕在することを表したのではないのだろうか。三島の小説の真髄については、多くの識者が紙面を賑わせているが、私には、とても述べることは出来ない。しかし、20代の私を夢中にさせた三島の存在感は今に続いている。それは、知人の文章に感じる生き方とつながっている気がするのである。そして、二人を並列させて考えたことで、知人の持つわかりにくさを幾分でも理解できそうなのである。さすがに、この歳になると夢中になることは少なくなった。そんな中で、知人には、生きづらさの果てには、得も言われぬ美しさがある、と美意識を渇望する秘めた思いがあって、それが著する原動力になったのではないかと想像したくなったのである。

以上、浅い推理ではあるものの、両者に共通の懸命さを感じたことで、時の経つこと、ひとが在ることをちょっぴりと考えさせられた。三島没後50年の節目となった命日の今日、知人へのオマージュとして記した。

友人の著書

2020年09月01日

高校時代に部活をともにした友人のことを思い出して以来、何とか連絡が取れないだろうかと手を尽くしているところである。その最中、彼が著した本があることがわかった。それは、外国暮らしをしているときに書き溜めたものらしい。仕事柄、海外出張が多かったようで、どのようにそれぞれの国と関わっていたのかがわかる二冊の著書であった。

二冊とも、40歳頃仕事先の国で現地の人との交流を通して得られたことが多く書かれている。もちろん仕事の内容も書かれていて、その国の政治、経済、歴史を解説している。さすがにそこは堅い筆致であるものの、私は4分の1世紀前の日本はどうだったかと、胸の中で照らし合わせながら読んだ。読んでいると、だんだん高校時代の彼の姿が思い浮かんだ。すなわち、彼は、何につけても一所懸命に伝えようと話す人であった。頭にあることを組み立てて、漏れなく話してくれた。そして、読書家であったから、本のことをよく話してくれたのであるが、当時、言葉を尽くして本の感想を話すのを聞いていると、つい私も読みたくなったものである。部活では、大勢の部員を前にして、考えを少しずつ順序だてて、皆にわかりやすく静かに話していた。

ここで彼の著書から、少し抜粋する。「捨て身になって生涯を捧げた牧師の生き方、その魂に、ひとりひとりが全身できちんと向かい合っている。彼らは民族にとって、人間にとって何が大切なのかを確認して、それを受け継いでいこうという思いでしっかりとひとつに結びついているのだ。」「互いに理解し合おうとするなら、互いに相手の大切にしているものにきちんと敬意を払うことから始めなければいけないだろう。」という文面は、彼の10代の時を彷彿とさせる。またもう一冊には、王宮の城門にたたずんで、「遠い昔、杜子春が壁に寄りかかってぼんやりと空を見上げていた唐の都、洛陽の城門もきっとこんな門だったのだろう。」というくだりがあり、かつて文学や歴史に造詣が深かったことを連想させる。結果、一所懸命さが昔と同じように、本の内容からも伝わったのである。取りも直さず二冊の著書には、高校時代の彼が活字になっていた。

私は、ただ旧い友を懐かしむのではなく、この歳になって改めて心が躍ったことを記している。いわば、人が人を動かすことの真髄に触れたというように、最上級の言葉を添えたくなった。モンテーニュの「中庸の教え」のなかに、「利害関係などは、友情の名に値しない。友情とは、(中略)二人のつなぎ目がまったく消えてしまっていることだ。」という一文がある。彼とのつなぎ目がなくなっているかどうかはともかくとして、読了後に二冊を本棚にしまいたくなくて手元に置いている。それは、今はたとえ彼と連絡が取れなくても、ここに彼が在ることを明示しているからである。

若い頃に、友だち同士で日常茶飯のように受け答えしていたことが、年を隔てると、その一つ一つが珠玉のような時間であったことを、新たに銘じることがある。彼について、まさにそのようなことを想起したのである。今を生きるのに、過去を紐解くと有用なことがきっとある。そして、私も何かを伝えるときには、彼のようにありたいと念じている。

詩のような

2020年07月15日

小林秀雄の著作である「モオツァルト」を先だって読み返した。このところ、18世紀のドイツで生まれた文学運動であるシュトルム・ウント・ドランクと音楽との関係を探っているのだが、その途中で小林秀雄も調べたくなったからである。

「モオツァルト」を読み進めるうち、高校時代の3年間、部活をともにした友人のことが浮かんだ。彼は読書家で、本をよく紹介してくれた。その彼と西武池袋線に乗っていたとき、小林秀雄の書いた文章は、詩のようであり、かみしめて読んでいるというように話してくれたことを、電車のつり革の感触とともに覚えている。私は、彼とは違って、小林秀雄を乱読したに過ぎず、その結果、当時は書かれた一部に惹かれただけだったということを思い出した。過去の不明を恥じることである。だから、ある日の音楽会で小林秀雄に間近で会ったものの、心酔している、などの言葉をもちろん、かけることは出来なかった。

さて、文中にある「モオツァルトのかなしさは疾走する」という有名な文言と、道頓堀の雑踏のなかで交響曲第40番の有名な主題が突然鳴り出した、と書かれている部分は、特に懐かしく読みとおした。その「モオツァルト」の中に、たとえば、「歌劇の台本がどんなに多様な表現を要求しようと、モオツァルトが音楽を組上げる基本となる簡単な材料は、器楽の場合と少しも変らなかった。」とあるように、音楽を構成するものは、簡単な材料であると、喝破している個所がある。また、「人生の浮沈は、まさしく人生の浮沈であって、劇ではない、恐らくモオツァルトにはそう見えた。劇と観ずる人にだけ劇である。どう違うか。これは難しい事である。」と書いた後に、耳を澄まして聞くより他はない、と結ぶあたりを何度か読んだ。これらの部分を始めとして、昔と違って「モオツァルト」を精読したのである。いや、私の現下の問題意識、つまり、音楽家がどう文学と関わってきたのかに興味があったので繰り返し読んだのである。そして、口語調と思えるような文章に、たびたび立ち止まることがあった。その私の思い至り方が詩のようであると感じることなのかも知れないと愚考もした。

目下、文学運動と音楽との関係を探ることが出来ずにいるものの、寄り道のように読んだいま、家の中に埋もれていた宝箱を見つけ出した気分である。その中には、たまたま10代後半に出会った友人が与えてくれた無形の財宝があったと思いつつ。

作曲家、和田則彦さんのこと

2020年04月01日

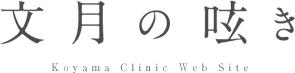

私の部屋の書棚には、作曲家の和田則彦さんが編集した、主にピアノ演奏用の楽譜が何冊かある。彼からいただいた数々の楽譜が、今はすべて遺品となってしまった。

和田さんが亡くなって1年以上が経った昨年末、もう年賀状をお送りすることもなくなった寂しさを思い、改めておつき合いした40年余りを振り返った。

オーディオ制作現場での和田さんとの出会い

和田さんは、現役で東京芸術大学作曲科に行かれ、同期にはフジコ・ヘミングさんが在籍、一浪した山本直純さんが一学年下におられたと聞いた。幼少の頃より、ピアノの腕前は並ではなく、来日したドイツのピアニストであるウィルヘルム・ケンプに認められたという。私は、ケンプに会ったときの正確な年齢を聞いていないのだが、初来日が1936年であるから、和田さん4歳の時だったのだろうか。そのケンプから、大人になってもピアノをずっと続けるようにと助言されたという。しかし、才気煥発というのはまさに彼のこと、ピアノ演奏に留まることなく、その後作曲家として活躍され、音楽や音に関して幅広くその才能を発揮された。そのなかで、オーディオ評論をされたことが、私がお近づきになれた理由であった。

和田さんに私が初めて会ったのは、私が確か20代の頃で、当時彼は40歳を過ぎた頃だったと記憶している。20代の私は、なかなか演奏会に足を運ぶ時間がなくて、自分の部屋でよりよく聴くために、原音を忠実に再生する装置を探していた。ちょうど折よく、原音再生を目的としたオーディオ作りをしていた人を見つけることが出来た。そして、その制作現場で和田さんに会ったのである。

和田さんの音感、ピアノ演奏

和田さんの著書のうち、『やぶにらみオーディオ論』に書かれた内容は、「レコードの情報量をすべて拾いきるには…」「自家製アングラ録音の楽しみ」等の目次が示すように、ほとんどが機器についてである。作曲家としては、やや分野外と思えるが、子どもの頃よりオーディオ装置を溺愛されたこともあったらしいから、彼には違和感のない領域だったのだろう。この書物の中に、芸大作曲科の入学試験で聴音も満点をとり、と書かれている個所がある。実際耳と記憶は素晴らしく、私のようにただの音楽愛好家には想像できない凄さがあった。

その端的な例は、彼が編集した『ジャズ・ピアノ・アドリブ名演集』にある。ここには、25曲のスタンダード・ナンバーを13人のピアニストが演じた曲から採譜したものが取り上げられている。その中に、テディ・ウィルソンが弾いた「二人でお茶を」の譜面がある。これは、ドリス・デイの歌で有名だが、私がピアノで聴くのも良いものでしょうねと伝えたところ、名演集を発刊したときのエピソードを話してくれた。すなわち、テディ・ウィルソンなど全国のジャズ・ピアノのファンから、なぜアドリブで弾くことの多いジャズの曲が譜面となっているのかという質問が出版社に殺到したというのである。すなわち、即興で弾いたのだから、譜面になり得ないというのである。このことから、彼が想像を超えた採譜技術を持ち合わせていたことがわかる。あり得ないものがあることにファンが驚き、それを和田さんは、ふふふ、とほくそ笑んでいたようだった。

また、同業の作曲家、助川敏弥氏は、「才能ゆたかな友人たち」のなかで、「和田則彦君の脅威の音感」と題して、「この人の音感は最高位に属するもので、ピアノの鍵盤を目茶目茶に押しても手の下で鳴った音を即座に一つ残らず容易に言い当てます。それだけでなく、記憶力も併有していて、聞いたばかりの曲をすぐ再現できる。」と記述している。私の記憶では、聴いたばかりの曲だけではなく、どうもかなりの曲を和田さんは頭に入れていたようであった。たとえば、私が適当に曲をリクエストしたにもかかわらず、すぐさま弾いてくださった。そして、弾き始めると、それまでの雑談とは打って変わって、真剣勝負にも似た至福の音空間が用意されるのである。

和田さんの遊び心

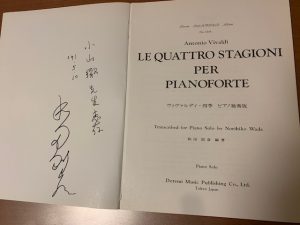

和田さんの遊び心には際限がない。たとえば、20年以上前には、寝弾きに興味を持たれた。寝弾きとは、ピアノの前に座るのではなく、仰向けに寝て、腕を上にあげて鍵盤のところに持っていくという、アクロバティックな弾き方である。彼は、パーティなどでアンコールとして披露したことがあり、その弾き方をあるピアニストに伝授したところ、彼女はそれをポルトガルのピアニストであるマリア=ジョアオ・ピリスに伝えて、ピリスもさっそく真似をしたという。2005年にいただいた年賀状には、彼女が寝弾きした写真が載っていて、ご丁寧に、「孫伝授」と印刷され、その下には自筆で「珍品写真でしょう!?」と添えられたことから、和田さんの上得意のお顔が目に浮かぶ。彼の存在は、遊びをせむとや生まれけむ、の歌を彷彿とさせるのである。

博学な和田さん

私は、ある時にブラームスのピアノ四重奏曲ト短調とショスタコーヴィチのピアノ五重奏曲ト短調に類似性があるのではないかと追究したことがあった。前者のほうの第4楽章では、ジプシー風のリズムとメロディが繰り返す。そこをショスタコーヴィチが参考にしたのではないかというように聴こえる個所が後者にある。私は、双方の音符の流れを追ってみたものの、私の聴感を裏づけるものは発見できなかった。そこで、和田さんに探るためのヒントをいただけないかと、尋ねてみたのである。そのとき、ショスタコーヴィチやプロコフィエフは、旧ソ連の大都会にいて、作風としてジプシーが表に出たものはないかも知れない、むしろ、ギリシャ、ロシア正教の音階と関連が深く、そううつ症気質を思い浮かべてしまうと即座にコメントをいただいた。どうも、類似性はなさそうだという彼の見解なのである。このコメントをもって、私の聴感は的外れだったと観念して、それ以来双方の曲と縁遠くなってしまった。

ところが、和田さんは、それからも興味を持たれたらしくて、その後、折に触れて、成果が出ることを楽しみにしていると言ってくださった。それっきりになってしまったけれど、心にかけてくださったことは嬉しく思っている。

教えてもらった再現芸術のおもしろさ

和田さんは、作曲家の創作した譜面は「書式」であり、そこには音がない、再現芸術家が音を響かせるのだから、同じ譜面でも、その細部は千変万化なのであると、雑誌に書かれた。これが演奏の本質を表していることは、当然のこととして、あとから思うと、このことに基づいて話してくださることが多かった。たとえば、マーラーの交響曲第4番をメンゲルベルクが振った音源を一緒に聴いたときのことである。この第1楽章の冒頭、管楽器に続いて弦楽器が奏でる部分、メンゲルベルクはややテンポを落とし、一瞬、メロディを止めた如くにもっと遅くして、しかも、これ以上弱く弾けないくらい音量も落とす。和田さんは、この冒頭、この冒頭、ここ、ここ、と始まった途端に嬉しそうに、その流れを声と手で示すのである。それは意外性のある展開で、平たく言うと、音楽をどうしてしまうのだろうと緊張感が走るような演奏なのである。さらに和田さんは、テンポの揺れを言葉ではなく、指揮者のように身振りで披露なさる。もう上機嫌なお顔で、言葉にならない声も発しながら、それは楽しそうであった。このメンゲルベルクがご自身の音楽観に通じる人だったからにちがいない。これは1939年に録音された古い演奏であるが、私は何度聴いても、演奏にたちまち惹きこまれてしまう。この曲を始めとして、彼のおかげで、再現芸術の妙味を若くして知ることが出来たことに感謝している。

眼に見えない糸

和田さんと出会ってからの40年余を振り返ってみて、改めて、このような天才と会えたことが不思議であると思った。そういえば、私の身近に和田さんと関係ある人がたくさんいたことを思い出した。和田さんのお知り合いで、オーディオを趣味とした人が熊野市井戸町におられた。そして、確か親類のピアノを弾く人が新宮市広角におられた。また、昔私が大学の先輩の結婚式に参列した際に、チェロを弾かれたのが和田さんの親類であった。滅多にない出会いであった内実は、もしかしたら、眼に見えない糸で結ばれていたのかも知れない。

中学の同級生を悼む

2019年12月05日

練馬区の片隅で、中学の3年間を共にした同級生が急逝した。先日、葬儀会場の練馬まで駆けつけた。一人住まいの彼の、あまりに急な逝き方だったので、連絡が万全ではなかったものの、中学の同期生が、小学校からの友人も含めて20数名が参列し、しめやかに行われた。

故人は、これまで同級会や同期会を50年以上にわたって率先して取りまとめてくれて、私たち同期生には、なくてはならない存在であった。「同期」についての言動は限りなくあり、たとえば、はからずも病を得た同期生を励ますことなど、誰よりも早く行っていた。また、私たちには、クラス担任だった超高齢の恩師がいる。その恩師が趣味で撮った写真を出展する会に、いつも同期生を誘っては鑑賞し、事後報告してくれていた。そして、今から20年前にメーリングリストを立ち上げた際にも、その責任者として立ち回ってくれた。事程左様にまめまめしい彼のおかげで、卒後半世紀経っても、クラスの結束は固いままである。

さて、私たちほとんどが、兎も角も馳せ参じた当日の集まり方から、彼の中学時代の仲間たちへの思い入れが、殊の外大きかったことが見えてきた。それは何かと、お経をいただいている最中に考えていた。一般に、知人の死に臨むときには、悲しみを伴うのだが、このたびは、それだけでは片づかない、胸にわだかまるものを抱いたままであった。

葬儀のあと、ある級友が、故人の底にある孤独感に思いが至らなかった、と述べていた。それはその通りだったと、私もそのことを聞いてから、わだかまりが解けたように思った。ひとには誰しも付きまとう孤独感が故人にもおそらくあったのである。もしかしたら、孤独感にさいなまれ、それと戦って結論が出ないまま、紛らわすために、同期会や同級会をまとめ続けたのではないだろうか。すなわち、いわゆる俗世に身を委ねた委ね方に、私たちは恩恵を被っていたのかも知れない。当日、別の級友が棺に向かって、ありがとう、としっかりとした口調で声掛けしていたように、皆は感謝の気持ちでいっぱいなのである。

故人は、酒席では、だみ声で持論を語ることがある一方で皆を笑わせて、いつも存在感が大きかった。それが彼独特の孤独感を覆い隠す方便だったのだろうと、今になって思う。孤独感など、ひとに理解してもらわなくてもいいと達観していたのかも知れない。いや、理解などできないことを故人は死んで私たちにわからせてくれたのかも知れない。精神医学者の故頼藤和寛さんが著書の中で、「どんな人間でもその本質が単なる骸骨であるという生物学的な平等原理だけは確固たるもの」と喝破していることに通じる生き方であったと、私は思う。

合掌

駅ピアノ

2019年06月21日

何を見るともなくテレビの前に座っていたとき、空港に置かれたピアノを弾く番組が眼に入った。題して、空港ピアノ。場所はイタリア・シチリア島、旅立つ乗客たちが、搭乗を前にした短い時間の中で弾いていた。

番組では弾いた人にインタビューも行っていた。ある女性は、独学でピアノを習得し、最初に覚えた曲を披露、またある男性は、連れ合いが歌う歌の伴奏をして、2人の物語は、すべて音楽とともにあると語っていた。以上は若い人たちで、カメラは次に77歳の女性を映していた。彼女は、ピアノを弾くと、若かった頃の恋人たちを思い出すとコメントしていた。弾く人だけではなく、空港関係者も登場し、搭乗を待つ人たちが音楽でリラックスしてもらいたい、そして、誰かが突然ピアノを弾くことに魅了され、誰もが穏やかな気持ちになるようにと、ピアノを置いた趣旨を説明していた。

私は、この自由さが気に入り番組表を調べたら、シチリア島だけではなく、色んな場所でピアノを弾くことが出来ることを知った。空港だけではなく、ロンドンやアムステルダムでは、駅の構内に置かれていた。そして、どこでもそれぞれが思い思いに弾き、その場には聴衆がいつもいた。

さて、旅をしたある日のこと、ある駅でピアノを見つけた。まさしくテレビ番組にあった「駅ピアノ」であり、その時はほろ酔い機嫌でもあって、つい弾いてみたくなった。ピアノの前には、自由にお弾きください、と書いていた。私は、シューベルトの3つの小品から2曲目の冒頭とメンデルスゾーンのベネチアの舟歌を弾いた。途中、電車から降りて改札口を通る大勢の客の足音がしたものの、奇妙なことに、さらに集中して弾くことが出来た。それは、雑踏と音楽とのアンサンブル、と咄嗟に思ったのである。

弾き終えて、ふと後ろをみたら、拍手してくれた人がいた。そのうちの一人の男性から、何の曲ですか?最後まで間違わずに弾いていましたね、つい聴いてしまいました、とお褒めの言葉をいただいた。また、女性からは、この場でクラシック音楽は合うものですねと、まあまあの言葉をいただいた。

時間にして数分、空港関係者がしゃべったようなことを、私は自ら弾いたピアノで実践できたのである。ここには、クラシック音楽の孤高さはない。あるのは、ピアノの音を介して弾き手と聴き手がつくる「穏やかさ」であった。しかし、私はしばし興奮が覚めやらなかった。人生に決まったレールはないと思いながら。

バスの中で

2019年04月16日

先だって、久々にバス旅行をした。バスの座席は、路面を見下ろすように高く、自分で運転しているときとは違った外の眺めになる。また、大きな車体に多くの人を乗せてゆっくりと走るから、追い越し車線をクルマが絶えず抜いていく。追い抜いていくたくさんのクルマに混じって、ある垂涎のクルマが駆け抜けていった。工業デザインとして文句ないと常々思っていたそれが、あっという間に前方に小さくなって消えた。しかし、その一瞬の間ではあったものの、上から見下ろすと、カエルが這いつくばっているようなこっけいな形に思えたのである。同時に、そのカエルの残像が、クルマに対する羨望を薄れさせたと感じた。そのような気持ちになったいきさつを辿ってみた。

旅行当日、私は本を読もうと思い、携えた。しかし、バスの中の騒音や揺れなどが思いの外大きくて、本を手にする気分にならなかった。そんなことから、ステアリングを握っているときには叶わない真横の風景を見たり、そばを追い抜いていくクルマを眺めたりしていた。そうこうしているうち、クルマの観察は、景色を見るより面白いことに気がついた。それは、どのクルマも、高いところから見下ろすと、同じような走り、同じような大きさに見えてしまうからだと勝手に解釈。その形も存在感も、言わば小さい。バスの座席からは皆一緒だ。セダンもSUVも何もかも、主に見える天板からは差を見出すことが出来ない。出来なくなると、何故か小さく見える。その一緒だということを確認することが、何とも言えず面白くて、ずっと眺め続けた。また、クルマによっては前との車間距離を詰めて今にも追い抜きたいという意思が、見下ろすと余計にはっきりする。その意思の、ただの「奥行き感の乏しさ」を見ているようだった。クルマの形も抜きたいという意思も、いわゆる均質感を私に抱かせた。しかも「地上」では、明らかにちがいがあるのに、この均質感を抱かせる理由は何だろうと、思っていたその時、垂涎のクルマが眼に入ったのだ。このクルマも、例にもれず小さく、しかも冒頭に記したようにカエルだった。まるで、化けの皮が剥がれたようで、その走りにときめくことはなかった。

旅行から帰ってきて、クルマを眺めていたことを思い返しても、すべてが平板でしかない。そういえば、あるツイッターに、「森を上から見ると木々はこう動いていると。見飽きない。」と動画とともに記していた。誰しも高いところから見ると、異なったことを感じるのだろうと改めて思う。東京スカイツリーやあべのハルカスからの鳥瞰、さらに飛行機から、宇宙からと、高くなればなるほど、またちがうのではないかと想像する。こうしてみると、昔、ガガーリンが「地球は青かった」と名言を吐いた、その青かったという言葉にあらゆる事象を凝集させたのだろうと推察してしまうのである。

どうも、垂涎のクルマとまで思ったことが、バスの中でひと時を過ごしてからというもの、薄れてしまったようだ。性能やデザインに文句がないとしても、特別なものではなく、特別なものと思うことは幻想なのかも知れない。また、物欲は人の本能から出るものだろう。しかし、私のバスの中での、ほんの少しの体験から、簡単に変わり得ることがわかった。いや、簡単に変わるのなら、取り立てて言うほどのことではないのかも知れない。ただ、簡単に変わることは、真贋を見極められなかったということでもあると思う。カエルには失礼だが、この世にお化けを見た思いである。

以上、鳥と同じように上からクルマを眺めていたところ、特別なものはなくなり、結果的に面白いひと時を過ごすことが出来た。鳥瞰とは、高いところから眺め渡すだけではなく、ものを考えるにあたり、欲を削ぎ、客観性、冷静さを持たせる言葉であると思った。あらゆるクルマは平板で均質であるとの感想は、怖いもの知らずのようで痛快である。

レタス

2018年12月16日

レタスは普段の食事によく使う食材である。その外葉は、時に産地の土で汚れたままであったり、茶色く変色していたりすることがある。そんな外側の2,3枚は、いつもゴミ箱に捨てるのだが、ある日それを庭に置いてみた。ふと、捨てるよりは虫にやった方がいいと思ったのである。しばらく経って見てみると、案の定、虫が集まっている。ダンゴムシが寄ってくるだろうことは予想していたのに、毛虫に加えてナメクジまでもが群がってきている。いったいどこからやって来たのだろうと、不思議に思うほどの数である。我が家の庭には、レタスを求める虫が思いの外、たくさんいたのである。予想をはるかに超えた多くの虫を発見、その動きをしばし眺めてみた。

毛虫は、その周りに糞をいっぱい出しながら、黙々と口にしている。まるで糞製造機である。すこしも休むことなく、せっせと食べ、せっせと排泄している。その食べ方の旺盛さから、彼らにとってのレタスは、普段口にする食草とちがって、きっとずい分とご馳走なのだろうと思った。ダンゴムシは、レタスの葉でおおわれた苔のところをウロウロしていて、食べているのやら、隠れ蓑にしているのやら、わからない。もしかしたら、他の虫たちが列を作って、寄ってきているので、何かあるのではと、家族中でつられて来てみた、という類いかもしれない。虫の世界だって、野次馬がいておかしくはない。ナメクジは、大げさにツノを振りかざしながら食べていて、まるで小怪獣を思わせる。彼らの動きがあまりに面白かったものだから、いつのまにか、レタスの外葉は、庭に捨てる習慣になった。

さて、生活の仲間として、動物を飼う人は多い。犬などはその典型で、餌をやっているうちに、飼い主になついて、良好な関係になる。しかし、レタスの葉に集まった虫たちとは、とてもそういう関係にはならない。いくら彼らに働きかけたところで、我関せず、と黙々と食べるだけである。とはいっても、小さな場所で、一心不乱にレタスをかじる彼らの行動を見ていると、ふいに自分もその雰囲気にのみ込まれた。「地球一家」のような一体感である。ただ眺めているだけだが、私は、彼らがいとおしくなり、ファーブルになったようである。

そういえば、このところ小鳥をよく見かけるようになった。虫の姿を見ることも多くなったが、小鳥の姿も増えた気がする。たった数枚のレタスの葉を置くことで静かだった庭が、急ににぎやかになった。レタスから食物連鎖が見えてきて、地球環境改善に貢献している気分になったと同時に、彼らを鳥たちから守ってやりたい気分にもなった。

居心地よさ

2018年12月09日

見る、聴く、匂う、触れる、味わう、の五感のいずれかが刺激されると、さまざまな感情が沸き起こるが、その気分には、心地よいものから不快なものまで様ざまだ。ドライブのときに発せられるエンジン音は、どちらかというと騒音に分類されるけれど、私の聴覚には心地よく響く。かつて、若気の至りで、音をじかに聞きたいがために、屋根のないロードスターを所有したものである。当時、心地よさは、音とともにやって来ると思っていた。

私の住む紀州には山道が多い。その山道をドライブしていた、つい先だってのこと。上りの勾配がややきつい場所で、アクセルペダルを踏んでエンジン回転を増やす場面になった。当然、音は大きくなり、いつものように高回転音に浸っていたちょうどその時、やや強くなった加速力の存在を身体全体で感じたのだった。それは、身体に触れる座席と指でつかむステアリングを通して感じたのだと思う。まるで、クルマと身体がくっついてしまい、どこまでがクルマで、どこまでが身体かがわからない、つまり、ドライブするというより、身体が動くという感覚になった。しかも音の大きさが動きに連動している。そう感じたと同時に、ステアリングを握る喜びでいっぱいになったのである。もう、この時間がずっと続いて終わらないで欲しいという気分であった。これまでのドライブで得たように、音だけが楽しみを提供してくれるのではなかった。まるで、音の変化と速度の変化が一体化して、今ここに在ることを際立たせてくれたのである。

そんな瞬間をかき消すように、山道はすぐにカーブする。カーブでは、加速力が遠心力に取って代わる。ここでクルマは、遠心力を吸収してしまった如くであった。すなわち、道に沿って曲げる労力が要らないと思えるほどであり、その代わりに、次々に現れる季節の木々の様子を楽しませてくれた。

聴覚を意識して始めたドライブ。しかし、それだけではなく、触覚、視覚の存在も相まってドライブがあることを改めて気づかせてくれた。望外に、クルマが至福の時を用意してくれたひと時だったのである。クルマはもちろんのこと、身の回りには、五感の在り様を刺激して居心地をよくさせるものがある。そのようなものとの出会いを大切にしようと思うことを、このところのドライブで学んだ。